El lenguaje médico panhispánico. Un idioma, una medicina, un diccionario.

Así pues, la exposición queda repartida en las tres salas de exposiciones del edificio y prima su carácter docente. En las paredes se pueden leer frases de personajes históricos relacionadas con el motivo de la exposición, asimismo se pueden seguir en los monitores instalados a propósito diversas impresiones sobre el lenguaje y el hombre y todavía los recursos de los códigos QR complementan la información particular que el visitante puede seguir pausadamente.

El orden expositivo es el siguiente:

La sala 1 se estructura en cuatro apartados:

- La evolución humana y el lenguaje

- El lenguaje. La voz y la palabra

- Las lenguas

- La lengua española y su evolución

Habida cuenta del lugar de la institución que la promueve y en el que se celebra, el abordaje introductorio de los orígenes de la comunicación humana a través del lenguaje resulta imprescindible, de tal manera que aquí se inicia el eje del discurso expositivo. Dónde se procesa la idea o el sentimiento que se quieren transmitir y cuál es también el órgano que la ejecuta se convierte en el arranque docente de la razón de ser del lenguaje humano, dicho lo cual el vehículo de la transmisión de lo mismo acaba siendo la lengua mediante la que se relaciona el pueblo o la comunidad. Todavía más afinadamente, la lengua española, la que cohesiona nuestro territorio y el de los países de habla hispana, donde casi seiscientos millones de personas -el 7.5 % de la población mundial- hablan el español. La decantación del idioma español hasta nuestros días, impregna al visitante en este primer gran bloque de la importancia de la preservación del principal medio de comunicación de la especie humana.

- La medicina y el lenguaje médico

- La medicina y el acto médico

Con la documentación de testimonios paleopatológicos especiales, como la presencia de dos fémures humanos en los que se aprecia un callo de fractura consolidado, se justifica la exposición de la segunda sala que da pie a la comunicación hablada en la llamada clásicamente “relación médico-enfermo”. La proyección de un documental al respecto sobre el acto médico en diversas situaciones históricas tiene claro efecto didáctico en el personal que visita la exposición conmemorativa pues refuerza no ya la presencia del médico y el paciente, o enfermo, sino la definitiva importancia de la comunicación en este proceso.

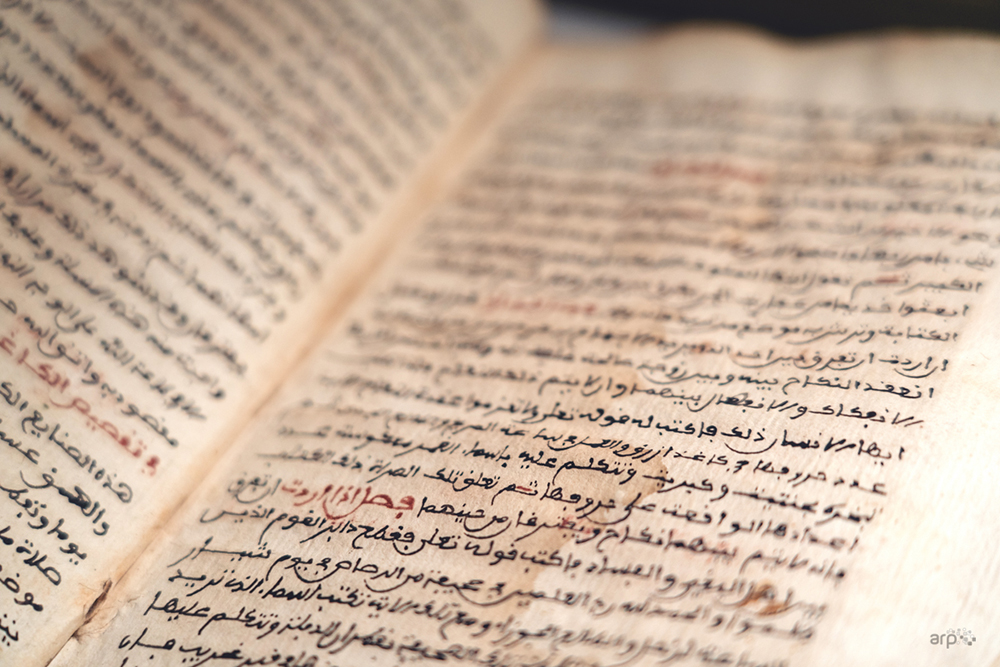

Una gran vitrina acoge una torre de libros médicos, utensilios de diagnóstico y también una silla cualquiera pero marañoniana, como homenaje a quien dijera más o menos que era el principal aparato de diagnóstico médico: la que “nos permite sentarnos al lado del paciente, escucharlo y explorarlo”. En esta sala, un manuscrito “Sobre el amor y la medicina” encontrado en la ciudad de Smarra, los libros de Fracastoro, Solano de Luque o de Lassus homenajean tanto al propio lenguaje médico como a su vehículo, el libro original o en ediciones trabajadas con primor.

- El lenguaje médico en español y la Real Academia de Medicina

- Diccionario de Términos Médicos (DTM)

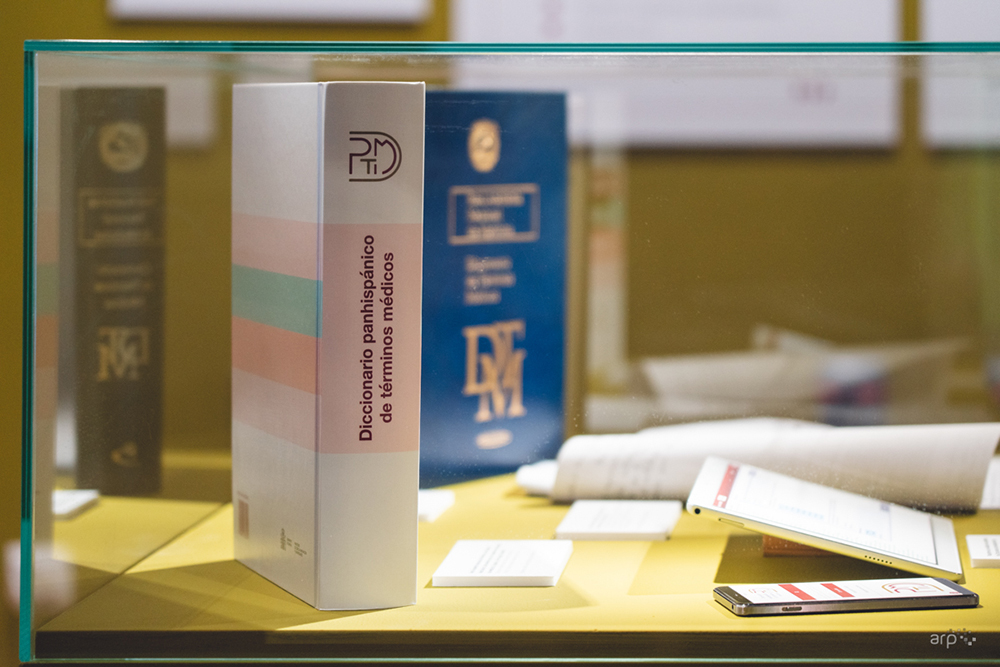

- Diccionario Panhispánico de Términos Médicos (DPTM)

- Auspiciadores de los proyectos DTM y DPTM

La preocupación de la Real Academia de Medicina por confeccionar un repertorio de voces técnicas ha estado presente desde los tiempos más remotos y así se ha dispuesto en reglamentos y estatutos, designándose comisionados para su elaboración a lo largo de sus casi tres siglos de existencia. No por ello se mutilaron iniciativas particulares como las del académico decimonónico Antonio Ballano con su extenso Diccionario de Medicina y Cirugía (1805…) que se continuaría después de su muerte hasta completar nada menos que once volúmenes de los cuales se expone el primero de ellos. Contrasta con la brevedad de un opúsculo del también académico Manuel Tolosa-Latour titulado “El diccionario tecnológico médico hispano-americano” (1903) frente al más extenso “Diccionario terminológico de Ciencias Médicas” (1926, segunda edición) del asimismo miembro de la corporación León Cardenal Pujals. Igualmente, joyas bibliográficas como las firmadas por Juan Alonso de los Ruyces de Fontecha, “Diez privilegios para mujeres preñadas” (1606) o la “Historia naturae, maxime pergrinae” (1635) de Juan Eusebio Nieremberg, pueden ser contempladas con gozo.

Dos pantallas táctiles permiten asimismo la consulta terminológica del lenguaje médico, el cual está recogido en papel en la obra terminada que ha supuesto un gran trabajo que culminó la Academia con la edición de los repertorios: “Diccionario de Términos Médicos” (DTM) y el “Diccionario Panhispánico de Términos Médicos” (DPTM), con sus aplicaciones como la plataforma de validación académica.

Tras una cronograma que recoge la actividad del proyecto desde el año de 1998, se rinde justicia, por último, en sendos paneles, al Equipo DTM (Antonio Campos, Luis García Sancho, Fernando Navarro, Fernando Pardos, Ignacio Navascués, Cristina González y Carmen Remacha y al Equipo DPTM (Antonio Campos, José Miguel García Sagredo, Cristina González, Laura Gómez, Ana Valverde y Elena de Terán) así como a los colaboradores de ALANAM en este diccionario recién publicado: profesores Manuel Luis Martí, Gladys Bustamante, Roberto Medina, Christian Noldin, José Adolfo Rodríguez Portales, Óscar Pamo, Álvaro Rodríguez Gama, Herbert Stern, Judith Jiménez, José Enrique Pons, Reynaldo Páez y Carmen Luisa García de Inchausti.

Tampoco faltan el reconocimiento a los soportes, patrocinios y colaboraciones como son ALANAM, Instituto de España, Real Academia Nacional de Medicina de España, Fundación AMA, Fundación Mapfre, Fundación Ramón Areces, Fundación de la Real Academia Nacional de Medicina de España, Iberdrola Española, Fundación ASISA, UNAM, Fundación Esther Koplowitz, HM Hospitales y Ducado de Arjona.

A los pies de todos los reconocimientos, recoge una vitrina los numerosos galardones recibidos por el proyecto cuando lo era tal y cuando fue realidad.

Comisariada por los académicos de número Antonio Campos Muñoz y José Miguel García Sagredo, se da razón de ser a la evolución de un lenguaje propio que, además, no siempre es idéntico en todos los países de habla hispana, enriqueciéndose de esta manera por la interacción que han establecido al respecto los miembros de las Academias médicas que conforman la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (ALANAM), a saber: Academia Chilena de Medicina, Academia Nacional de Medicina del Uruguay, Academia Nacional de Medicina del Brasil, Academia Nacional de Medicina del Paraguay, Academia Ecuatoriana de Medicina, Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, Academia Boliviana de Medicina, Academia Nacional de Medicina de Colombia, Academia Nacional de Medicina de México, Academia Nacional de Medicina de Portugal, Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Academia Nacional de Medicina del Perú, Real Academia Nacional de Medicina de España y Academia Dominicana de Medicina.